こんにちはキセキです!今回は古事記と日本書紀について解説していきます。

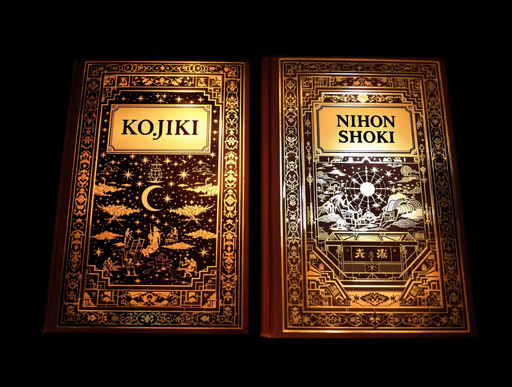

急ですが、図書館で手に入れたこの2つの物語が面白すぎたので、共有したくなっちゃいました。

皆さんは、無からどのように日本が誕生したのかご存じですか?

古事記:物語で伝える日本の心

まずは古事記と日本書紀について分けて解説していきますね。

古事記は712年に太安万侶によって編纂された日本最古の歴史書です。

その特徴は、日本語で書かれた読み物としての性質が強く、神話や伝説を豊富に含んでいることです。

古事記は、日本の建国の物語や美しい生き方を後世に伝えることを目的としています。

どうやって作られた?

7世紀末、『帝紀』『旧辞』という歴史書がありましたが、どうにも内容に誤りが多く、信憑背がないのです。

そこで第40代天武天皇は681年に、最強の記憶力を持つ役人「稗田阿礼(ひえだのあれ)」さんに、これらの歴史を学んでもらって歴史書再編成プラグラムを試みたのです。

が…その5年後の686年に天武天皇は亡くなり、編纂は中断してしまいます。

しかし、711年に第43代元明天皇が再編成プログラムを受け継ぎます。

元明天皇は、最強の執筆能力を持つ文官「太安万侶(おおのやすまろ)」さんに稗田阿礼さんの暗記内容を学ばせ、なんと数か月で(712年)完成したのが『古事記』なのです!

この一大プロジェクトの要はなんといっても稗田阿礼さんと太安万侶さんのコンビネーション。

まるでドラマのような制作秘話だあったのです。

まとめ

- 681年 第40代天武天皇が稗田阿礼に歴史書を勉強させる

- 686年 天武天皇が亡くなる→編纂は中断

- 711年 第43代元明天皇が再編成プログラムを受け継ぎ

- 稗田阿礼の勉強内容→太安万侶の執筆作業

- 712年 『古事記』完成

どんな構成?

『古事記』は全三巻構成です。

『上つ巻(かみつまき)』では、天地の創造から神々の物語が書かれています。

皆さんが1度は耳にしたことがあるイザナギとイザナミ、アマテラス、スサノオなどの神々が登場するのでとても面白いですよ!

神様なのでいろいろスケールが大きいですが、人間味たっぷりなのでヒューマンドラマに近い雰囲気ですね。

『中つ巻(なかつまき)』では、初代神武天皇から第十五代応神天皇までを紹介しています。

ついに人間にバトンタッチした感じですが、実はまだまだ神話的要素が多いので、読んでて楽しいです。

『下つ巻(しもつまき)』では、第16代仁徳天皇から第33代推古天皇までの時代を紹介してます。

ここまでくるとかなりヒューマンドラマと言いますか、どろどろした人間関係が見れてこれはこれで面白いものです。

何より古事記で天皇を紹介する際、天皇ごとに紹介してくれるので「登場人物図鑑」を見ている感覚で楽しめるのもポイントですね。

まとめ

- 『上つ巻』=天地創造から神々の物語

- 『中つ巻』=初代神武天皇から第十五代応神天皇まで

- 『下つ巻』=第16代仁徳天皇から第33代推古天皇まで

古事記から学べること

- 物語の力:複雑な概念や教訓を、親しみやすい物語形式で伝える術

- 伝統の重要性:長年語り継がれてきた物語には、普遍的な価値観が含まれている

人に自分の話を分かってもらうには「ストーリーテリング」というテクニックが最適です。

これは話をストーリーに乗せて話すことで相手が想像しやすくなるためです。

古事記や聖書もこのストーリーテリングの勉強になります。

たとえ話に古事記を使えると賢く見えますしね。

日本書紀:公式記録としての日本の歴史

日本書紀は720年に完成した、より公式的な歴史書です。

古代中国語(漢文)で書かれており、歴史的出来事や政治的事件に焦点を当てています。

日本書紀は、より詳細な歴史記録を残すことを目的としており、歴代天皇の事績を丁寧に記録しています。

日本初の「正書」と言われています。

正書は中国の熟語で、国家が中心になって作った歴史書のことです。

日本には『日本書紀』『続日本紀』『日本後記』『続日本後記』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』という『六国史』と呼ばれる史書があります。

この六国史の初めに位置するのが日本書紀なのです!

古事記ができたのは712年ですよね?かなり近い時期に作られてますよね。

どうやって作られた?

第40代天武天皇は681年に川嶋皇子(天智天皇の第二皇子)や中臣大嶋(神祇伯という高い地位にあり、歴史や文化に関する知識が豊富であった)らに史書を編纂させました。

古事記を作ろうとした年と同じですね。

その後、天武天皇が亡くなってから約20年国家事業として進められ、720年に完成しました。

責任者であった舎人親王(とねりしんのう)から第44代元正天皇に献上されました。

この舎人親王こそ、天武天皇の子供なのです。

この日本書紀は6人の皇子、6人の官人で作られたと言われるので、かなりたくさんの人が作っているのですね。

まとめ

- 681年 第40代天武天皇が川嶋皇子ら6人、中臣大嶋ら6人に史書編纂を命じた

- 686年 天武天皇が亡くなる→編纂は続ける

- 720年 日本書紀完成 舎人親王から第44代元正天皇に献上

どんな構成?

日本書紀は全30巻構成です。

系図1巻が付いていたそうですが、現在は残ってません。

内容は神話から第41代持統天皇まで解説してます。

古事記より8代多いですね。

天皇1人ずつに約1巻で解説してます。

後半になるにつれて資料が多くなるのか、情報量の密度が上がります。

日本書紀から学べること

- 客観的視点の重要性:事実を正確に記録し、後世に伝える責任

- 国際的視野:当時の国際関係を意識した記述から、グローバルな視点の大切さ

このように、日本書紀は忠実に近い歴史書のようなものですね。

つまり、日本書紀を読むことで当時の日本の状況や政治体制について詳しく知れます。

歴史に興味ある方は古事記よりもオススメできますね。

古事記と日本書紀の相違点

似てるところ

- 日本のアイデンティティ形成:両書とも、日本人のアイデンティティや価値観を形成する上で不可欠な文献です。

- 歴史と神話の融合:両書とも、神話と歴史を織り交ぜながら日本の成り立ちを説明しています。

どっちを読んでも共通なのは「日本を知れること」と「神話と歴史を知れること」ですね。

ここで、神話が詳しいのは古事記ですね。

古事記の3巻のうち1巻まるまる神話ですが、日本書紀では1割程度(とはいっても上下巻2巻w)です。

違うところ

そもそも古事記は「紀伝体」、日本書紀は「紀年体」です。

紀伝体は物語調で書かれた書物で、紀年体は年代順に解説した歴史書ですね。

小説と参考書のようなイメージですね。

僕はまず古事記の漫画から入っても興味が持てると思います。

3巻と30巻なので、10倍も分量の違いがありますね。

そのほか違いを以下にまとめてみました。

| 特徴 | 古事記 | 日本書紀 |

|---|---|---|

| 言語 | 古代日本語(漢字と万葉仮名) | 古代中国語(漢文) |

| 文体 | 物語形式、詩的表現豊富 | 歴史記述、公式記録形式 |

| 主な内容 | 神話、伝説、天皇家の系譜 | 歴史記録、政治的事件 |

| 読者層 | 当時の日本人、物語好き | 支配層、漢文理解者 |

書かれた言葉がちがうのは驚きですね。

このことから、古事記は「日本人に親しみやすく物語調で書かれた書物」、日本書紀は「日本の歴史を後世に残すための海外向けの歴史書」と言えそうですね。

まとめ

古事記は馴染みやすい小説、日本書紀は忠実に近い歴史書ってことですね!

僕のおすすめは『古事記』から入ることです。

古事記はとにかく神話が面白いので、たとえ話に使えますし、シンプルに読み物として有意義だと思います。

昔のことを知って何が面白いんだよって方、昔を知るためだけに本を開くなら確かにお勧めしません。

神話の内容からアイデアを得たり、過去の失敗から今の自分に落とし込んで学ぶなど、古事記や日本書紀から学ぶことは無限大です。

1を聞いて1だけ理解するならだれでもできますが、1を聞いて9実行したら10を手に入れることができます。

皆さんは与えられただけの人生と、自分で使って作って組み上げていく人生 どっちがいいですか?

それではまた、you more lifeで会いましょう。