こんにちは キセキです!今回は知識を使うための勉強法を伝授します!

勉強しても覚えられない…テスト前は一夜漬けが当たり前…そんな人におすすめです!

今までの勉強法から乗り換えることで、覚える知識から使える知識にしていきましょう!

(急ぎの方は最強勉強法の極意から見ることをお勧めします。)

なぜ人は忘れるのか

忘れる仕組み

人はどうやって忘れるのでしょうか。

忘却のメカニズムは大きく分けて「劣化」と「干渉」に分類されます。

劣化とは、記憶した情報が時間の経過とともに薄れていく現象です。

自動車免許を持っていても使わないと感覚を忘れたり、テスト勉強をしても次の日には忘れたりするのは、この記憶の劣化によるものです。

もう一つの干渉は、複数の似た情報が記憶の取得や想起を妨げる現象で、主に順向抑制と逆向抑制に分けられます。

具体的には、古い記憶が新しい記憶を思い出すのを困難にする順向干渉と、新しい記憶が古い記憶に影響を与える逆向干渉があり、この二つの現象は記憶力に深刻な影響を及ぼすことがあります。

順向干渉の例としては、会議開始時間に変更があったのに、いままでの時間だと勘違いして遅刻するなどですね。

逆向干渉の例としては、母と会話している最中、実際は以前父に言われたことなのに今母と話していることで混乱し、以前母に言われたと勘違いしてしまうとかですね。

このように、忘却は単なる時間の影響だけでもなく、記憶の形成に影響を与えるさまざまな要因が絡んでいます。

忘れないとどうなるのか

忘れて苦労するなら、なんで脳は忘れるんだよ!って方、ドウドウ 落ち着いてください。

生物学者リチャード・ドーキンスさんによると「僕らの脳はサバンナで暮らしてた時からあまり変わっていない」のです。

僕らは進化の過程で今の形になってますが、脳みそは複雑なので変えようとするとうまく伝達されないんですね。

じゃあ脳みそは出来損ないだ!なんていわずに考えてみましょう、もし今までの人生のすべてを覚えていたらどうなることか…

当然脳みそはパンクします。

きっと小学校に入学するころには、無量空処を食らったようなこれ以上処理できないという状態でしょう。

それに時間が解決してくれる、つまり記憶の劣化が役立つこともあります。

友達とのけんかも今になれば笑い話、失敗談も今の成功の糧になっているなどですな。

つまり、忘れることは記憶のお掃除なのです!

忘れたくないことも忘れてしまう…

覚えていたいのに忘れる原因は様々です。

老化

自然な老化は、記憶の劣化を伴う現象であり、年齢とともにその進行が加速されます。

特に、大脳皮質の機能が低下し、情報処理の効率が落ちることで、記憶喪失が発生しやすくなるのです。

また、記憶に残るにはまず情報を正しく処理する必要があり、海馬(脳の記憶器官)で適切な符号化が行われなければ、覚えることは難しいとされています。

つまり、老化することで情報処理機能が錆びてしまい、必然的に忘れやすいということです。

複雑すぎる

情報の複雑さが増すと、それを記憶する難易度も高まります。

たとえば、抽象的な概念や多くの要素が関与する情報は、シンプルな事実よりも忘却されやすい傾向があります。

これは、脳が処理する際に多くのリソースを必要とし、結果的に記憶の定着が困難になるためです。

つまり、あまりに複雑だと脳みそも抱えきれず、抱えた手の隙間からポロポロと情報が抜け落ちちゃうわけです。

心理的影響

心理的ストレスやトラウマは、記憶の形成にも深刻な影響を与えます。

ストレス環境下では、脳の海馬や扁桃体(脳の不安探知機)の機能が低下し、記憶の符号化が妨げられます。

特に、過去のトラウマと絡む「解離性健忘」では、自分にとって重要な情報を思い出せなくなることがあります。

解離性健忘は心的外傷やストレスによる記憶障害であり、通常の物忘れでは失われない重要な個人的情報を想起できなくなる状態を指します。

解離性健忘についてより詳しく

解離性健忘は、解離性障害の一種であり、心的外傷や強いストレスがトリガーとなる経過中に発生します。この疾患は、通常のもの忘れでは失われがたい重要な個人的情報を想起できない状態を特徴とします。

解離性健忘の症状に関連して、特に重要なのは、記憶の範囲や持続時間が個人によって異なるという点です。症状の持続時間は数分から数十年までさまざまで、ときには長期的に記憶が失われ続けることもあります。

治療的アプローチとしては、支持療法が一般的です。具体的には、患者に安全で支持的な環境を提供し、医療従事者が経過を観察しながら、必要に応じてカウンセリングや精神療法を取り入れます。特に催眠法や薬物療法が効果的である場合もあり、記憶のリコールを補助しますが、これには慎重さが求められます。このアプローチは、過去のトラウマ関連の記憶の回復を目的としています。

また、解離性健忘は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)やその他の解離性障害と重複することがあり、職場や家庭でのストレス要因を軽減することが重要です。

症状

解離性健忘の主な症状には、以下が含まれます。

- 限局性健忘: 特定の出来事や特定の期間についての記憶を失うこと。

- 選択的健忘: ある出来事の特定の側面や特定の期間中に起こった出来事の一部が思い出せないこと。

- 全般性健忘: 自身のアイデンティティや生活のすべての記憶を失うこと(非常にまれ)です。

- 系統的健忘: 特定の人物や家庭に関する記憶を失うこと。

- 持続性健忘: 新しい出来事が発生した際にそれを忘れてしまうことが続く状態です。

また、健忘の間中は周囲で通常の行動や反応を見せることが多いですが、自身がしたことに関しては記憶がない場合があります.

原因

解離性健忘は、主に以下の要因によって引き起こされます。

- 心的外傷: 事故や暴力、自然災害、戦争等の身体的・精神的に非常にストレスフルな経験がトリガーとなることが多いです。

- 強いストレス: 家庭内での虐待、経済的困窮、対人関係の問題など、さまざまなストレスの要因が関連しています.

- 心理的防衛機制: 心理的に耐えられない状況から逃避するための心の反応として、意図的に記憶をブロックすることがあると考えられています。

つまり、かわいい猫ちゃんの画像を見せられても、それが恐ろしい悪魔の背景に張り付けられていたら、そのものを見たくなくなるような感じです。

このような影響を最小限に抑えるために、ストレス管理の技術が必要となります。

なぜ人は覚えるのか

覚える仕組み

人が物事を記憶する過程は主に三つのステップに分かれます:符号化、貯蔵、検索です。

符号化

符号化は、得た情報を脳が現在の知識と結びつけて理解可能な形に変える過程です。

この段階で、情報が短期記憶(数秒から数分)として保持されます。

例えば、誰かに名前を聞いた後、すぐに会話をする場合、その名前を保持するには意識的に思い出す必要があります。

この符号化は脳の海馬という部位で行われ、「ワーキングメモリー」とも言われます。

短期記憶のことですね。

注文をとったり、メモする直前まで頭の中にキープして置いたりできるのは、このワーキングメモリーのおかげです。

貯蔵

貯蔵は、符号化した情報を中期記憶または長期記憶に統合するプロセスです。

長期記憶は、数ヶ月、場合によっては一生にわたって保持される情報を含みます。

ハーバード大学の心理学者エリザベス・ロフタスは、失われた記憶や偽の記憶に関する研究を行い、長期記憶が非常に柔軟であることを示しました。

彼女の研究は、例えば「誤情報効果」と呼ばれる現象を証明しました。

これは、目撃者が新たな情報を受け取ることで本来の記憶が変化することを示しています。

エリザベス・ロフタスの面白い研究

ショッピングモールの迷子実験の概要

エリザベス・ロフタスが行った「ショッピングモールの迷子」実験は、記憶の信頼性や誤りを示す重要な研究です。この実験は、被験者に植え付けられた偽の記憶が、どのように実際の体験と区別がつかなくなるかを調査しました。

実験の方法

実験では、ロフタスとその同僚が大学生を被験者として選びました。まず、被験者たちは彼らの幼少期に関する真実のエピソードを家族から聞かされた中から3つのエピソードを提示されます。この中には、実際の出来事として「ショッピングモールで迷子になった」という記憶が含まれていました。これに加えて、事実とは異なる、偽りの記憶を一つだけ加えました。

結果

実験の結果、被験者の約25%が提示された偽の記憶(ショッピングモールで迷子になったという出来事)を信じ込むに至りました。このことから、記憶がどれほど簡単に操作され、歪められるかが示されました。さらに多くの被験者が、自らの体験としてこの偽りの記憶を語ったのです。

語られる影響

この実験は、認知心理学や法廷証言における証言の信頼性に対する重要な示唆を与えました。ロフタスは、誤った情報がどれほど個人の記憶に影響を与えるかを示すことで、法律の現場における証言の危うさを警告しました。特に、目撃者の証言が誤って記憶される可能性を指摘し、心理学的研究の重要性が強調されました。

研究の広がり

この実験は、その後多くの研究の基礎となり、虚偽記憶や過誤記憶に関する理解を深めることに寄与しました。ロフタスの研究は、犯罪事件における目撃証言の信頼性に関する議論を引き起こし、心理学的視点からの重要なインパクトを持っています。

検索

検索は、貯蔵された記憶を意識的に思い出す過程です。

通常、関連する手がかりがあれば、過去の経験を容易に思い出すことができます。

しかし、トラウマ体験などの強い感情を伴う記憶は、思い出すことが難しい場合があります。

これは、ストレスや恐怖が記憶の検索を妨げるためです。

ここで「?」が浮かんだ人もいると思います。

そう、人は頭の中に入れて(インプット)、はい暗記完了ではないのです。

思い出すこと(アウトプット)までがセットで、記憶するのです!

なぜ覚えらないのか

忘れてしまう理由とほぼ一致してしまいますので、ここでは記憶障害について触れます。

記憶障害は、さまざまな理由によって引き起こされます。

たとえば、アムネジア(健忘症)は、新しい情報を記憶できないまたは既存の記憶を忘れる状態です。

この健忘症には、外的な要因(脳損傷や病気)や内的な要因(ストレス、精神的な障害)が影響を与えます。

アメリカのニューヨーク大学の神経科学者アラン・バッドリー(アラン・バッドリー)が行った研究では、ストレスが短期記憶の容量を減少させることが示されました。

具体的には、ストレスを受けた被験者は、情報を保持する能力が約30%低下しました。

こちらのブログで不安に関する最新研究をまとめているので、効率的に記憶したい人は見ておいて損はないと思います。

脳の整理は心の整理からですね。

覚えておきたくないトラウマ

僕らの脳の1番の仕事は、僕らを死なせないことです。

ゆえに、1度経験した恐ろしい体験を繰り返さないように記憶しておくのです。

そのため、似たような状態になったら定期的にフラッシュバックして忘れないようにしているのですが…。

これがトラウマとして悪影響を及ぼすこともあります。

アリソン・ウエスト(アリソン・ウェスト)とそのチームの研究が注目されています。

彼らの研究によると、トラウマを経験した被験者は、通常の記憶検索プロセスに比べて情報を思い出すことが非常に難しいとされています。

その結果、被験者の約40%が、トラウマを伴う出来事に関する正確な記憶を保持していないことが示されています。

この研究では、約100人の成人が参加し、様々なトラウマ体験を持つ人々が分析されました。

興味深いことに、トラウマ体験を持つ参加者の77%が、自分の記憶に自信を持てないと答えており、また、66%が他の人々の証言に基づいて自分の記憶が変わったと感じています。

これによりトラウマが記憶に与える影響の深刻さが浮き彫りになっているのです。

忘れたくないことは忘れてしまうのに、忘れたいことは覚えているなんて不思議で皮肉な話ですね。

最強勉強法の極意

覚えるとは使うことだ

僕らの記憶のプロセスは「符号化・貯蔵・検索」です。

符号化は脳の短期記憶と認知機能の問題なので、脳が働くうちは問題ありません。

貯蔵も脳の長期記憶に移行する機能なので、なんども情報に触れれば定着していきます。

しかし、意外と僕らが軽視しがちなのが「検索」というプロセス。

実はこの検索こそ、記憶の定着に1番大事と言えるくらいの大物なんです。

人は覚える(インプット)だけでは覚えません。

思い出して使う(アウトプット)することで覚えるのです。

どれだけ勉強しても身につかない…それもそのはず、僕らの脳は「使う」までがセットで記憶されるからです。

アクティブラーニング

アクティブラーニングとは、「積極的に学びに行くこと!」です。

つまり、ただ聞くだけの座学や垂れ流しのオーディオブックでは、物足りないわけです。

アクティブラーニングのメリットは大きく分けて以下3つです。

- 応用に強くなる =1つの解法に縛られない

- 試験に強くなる =引き出しから呼び出す力がつく

- 飽きに強くなる =やりたい勉強+自分のペース

ここまで見ると、「大変そう」「信用ならん」と思うかもしれませんが、慣れると簡単ですし、何度も忘れて勉強しなおすより効率もいいです。

間違った勉強法

皆さん、こんな勉強してないですか?

- アンダーライン引いたからOK!

- すいへーりーべーぼくのふねぇ♪

- 課題「このテキストの内容を要約しなさい」

- テスト直前にもう一回教科書に目を通そう

- 1週間簿記の勉強だけに集中!

- 俺には俺の勉強法があるんでw

- 忘れる前に復習しなくっちゃ♡

これ全部、科学的に意味ないことが証明されました。

2013年アメリカのケント州立大学が200件の学習データを基にメタ分析しました。

その結果、このような「受動的」な学習には意味がないことが証明されました。

そして、成績がいい人には共通して見られた学習方法があったのです!

それが「アクティブラーニング」なんですね。

最強勉強法5選

早速、最強勉強法を紹介していきます。

自分がやりやすいものからとりあえず実践してみましょう!

やらされてる感を払拭して、楽しく知識を使い倒す僕らはすぐそこです。

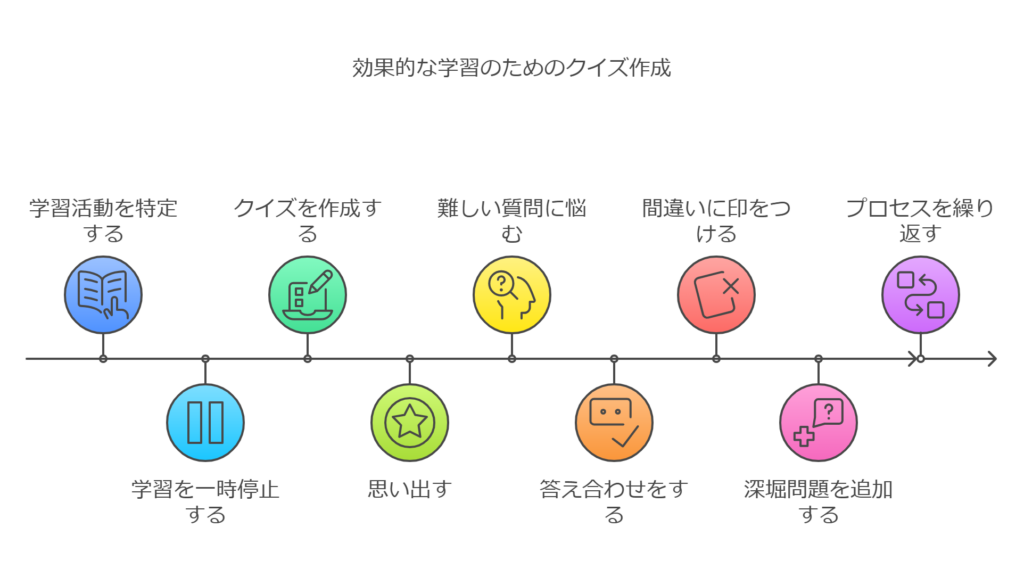

クイズ化

これは記憶のプロセスの「検索」に直接アプローチしていく勉強法です。

ゆえに「検索練習」とも言います。

やり方は簡単で、自分でクイズを作ってそれにこたえるだけです!

手順

- 区切りをつけて(本1章、教科書1ページ)、1度手を止める。

- 自分でクイズを作ってみる

- 本を閉じて自分で思い出してクイズを作る(例:忘却の仕組みは?)

- 何問でもOK

- わからなかったら最低1分悩む (悔しさが記憶のポイント)

- 答え合わせする

- 間違えた問題に印

- 深堀問題の追加

- 切りのいいところで繰り返す

この簡単なステップでOKです。

クイズつくるのめんどくさいって方、僕も同じですw

そういう場合は、1ページ読んだら本を閉じて「ここに書いてあったことは…」という風に思い出すのも効果的です。

もしくは「エリザベス・ロフタスは何した人?」のように考えてもいいですね。

僕の場合、お風呂上がりに本を読んで、朝起きたら目次を見て「ここに書いてた実例は…」のように思い出します。

ここで大事なのは「思い出すこと」と「思い出せなくて悔しがること」です。

悔しいからこそ、脳みそが覚えないといけない!って思うわけですね。

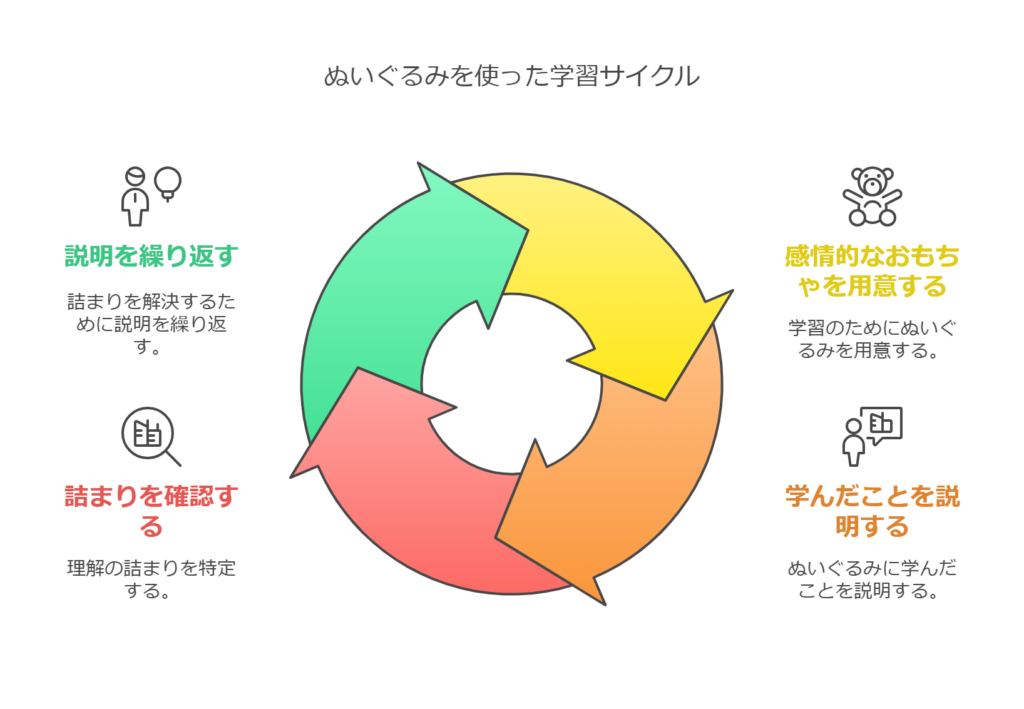

ラバーダック勉強法

ぬいぐるみが「今日は何を勉強したの?」と、教えてほしそうにこちらを見ている(?)

って感じの勉強法です(?)

ラバーダックとは、お風呂に浮かべるアヒルのおもちゃのことです。

見たことある方も多いと思います、つまむと「ぷぴー」って音が鳴r((余談はさておき

つまりは、おもちゃに向かって説明する勉強法です。

手順

- ぬいぐるみなど、感情があるように感じられるおもちゃを用意

- ぬいぐるみに対して、自分が学んだ内容を説明する

- 声に出して説明するとなお良し

- 詰まったところ、ごまかしたところを確認する

- もう一度説明してみる

これも簡単ですね。

ぬいぐるみじゃなくて置物でもいいので、魂を感じられるものにしましょう。

ちなみに、物に対して命や感情があるように感じることを「アニミズム」と言います。

そして、声に出すことで目だけではなく耳と口も動くので「マルチモーダル」になります。

マルチモーダルとは、多くの感覚を使うことを言います。

実はこのマルチモーダルを意識するだけで、記憶の定着が大幅に改善されることもわかってます。

もしうっかり友達に見つかったら、心配してご飯に誘われるかもしれませんが、人の迷惑にならない程度に実践しましょう。

そして僕の場合、ここに+α「ぬいぐるみの質問」イベントが発生します。

説明の後、ぬいぐるみちゃんが質問したと想像して、対話形式で進めていきます。

応用力が身に着くのでお勧めです。

イメージ・ディスカッション

簡単に言うと、議論しているところをイメージするトレーニングです。

2017年コロンビア大学が研究して効果が証明されました。

皆さんは、「ソロモンのパラドックス」を知ってますか。

ソロモン大王さんはばれのどんな悩みも解決できる人でしたが、自分の悩みにはうまく対応できなかった偉人です。

ゆえに、「人のことはよくわかっても、自分のことはよくわからない」ということから「ソロモンのパラドックス」って言われるようになりました。

僕らも、相談にのることもあれば相談することもありますよね。

つまり、1人じゃ人間生きていけないのです。

じゃあ、2人になりましょう!(?)

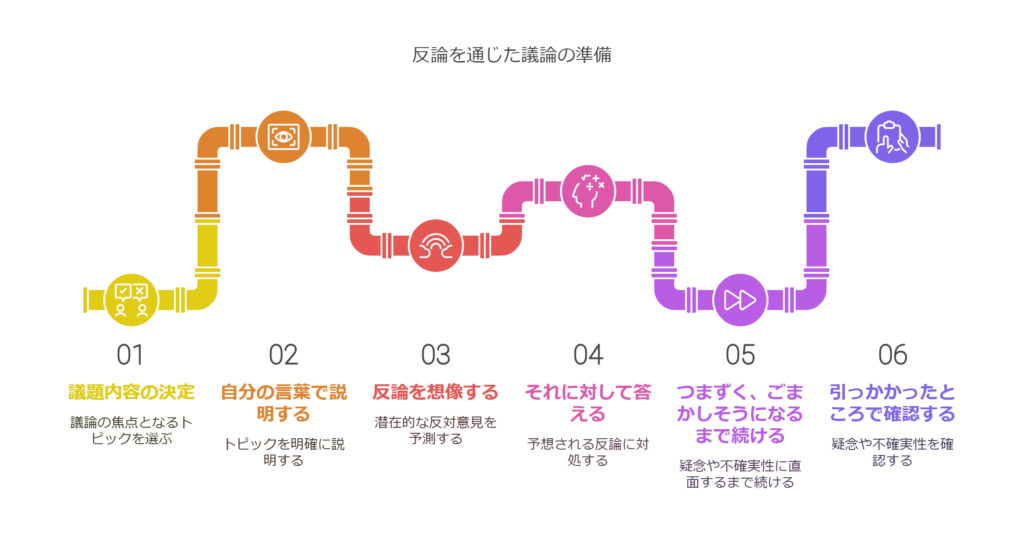

手順

- 議題内容の決定

- 自分の言葉で説明する

- もう一人の自分が反論することを想像する

- それに対して答える

- つまずく、ごまかしそうになるまで続ける

- 引っかかったところで確認する

簡単な方法ですね。

何も準備が要らないので、今すぐにでもできますね。

紙に書けば、口に出さなくてもいいかもしれないですが、「マルチモーダル」を意識するなら声に出したほうが身につきやすくなります。

僕は、録音して自分の返答に対してさらに反論することで、より理解を深めました。

皆さんも、そのまま使うのではなく自分でアレンジしてみてください。

ポイントは「思い出すこと」と「忘れて悔しがること」です!

分散学習

簡単に言うと、忘れたときに復習する勉強法です。

「忘れる前に復習しなさい!」は意味ないんです。

脳は、思いだそうとするときに活性化するので、忘れたときに復習しないと意味がないのです。

つまり、忘れたタイミングで復習することで、効率的に覚えることができます。

やり方

- ウォズニアック法「1~2日、7日、16日、35日、62日後に復習する」

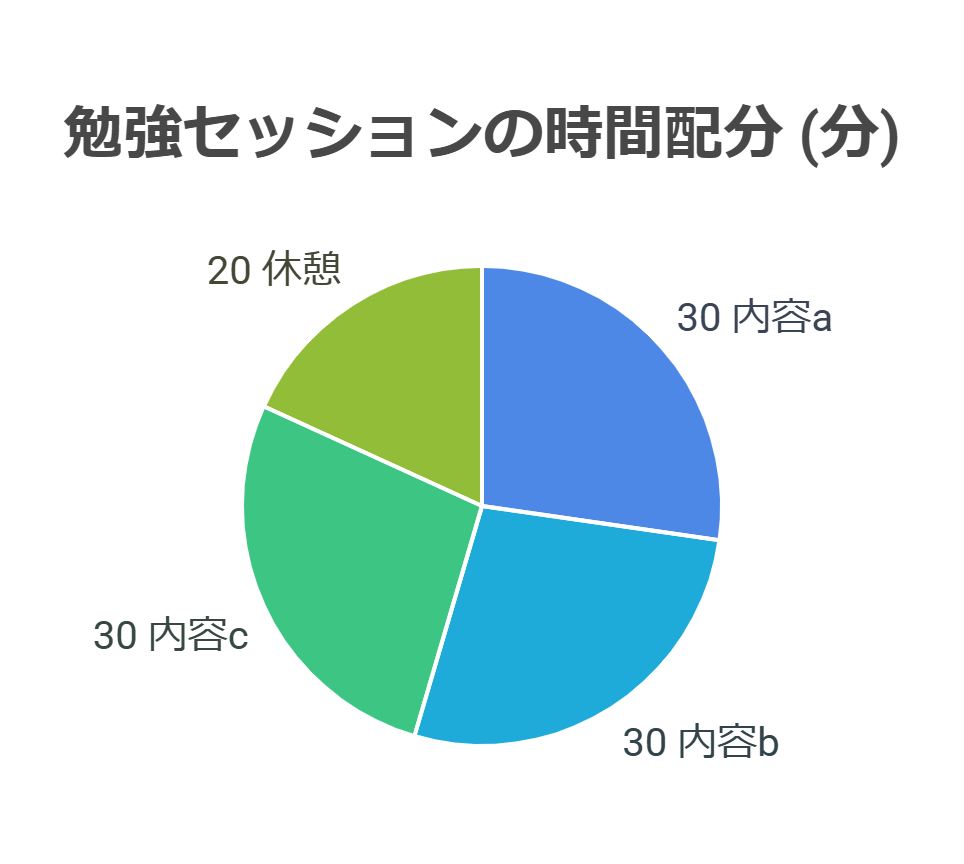

- インターリービング法

- 3つの内容を扱う

- 時間は均等に分配する(1つ30分)

- 20分休憩 =ウルトラディアンリズム

ウォズニアック法の数字が覚えにくい時は、次の日に復習したら7の倍数日後に復習すると考えてもいいです。

インターリービング法は、3つの内容を30分ずつ計90分勉強して、20分の休憩をはさむというウルトラディカルリズムを採用しています。

これによって、一極集中のブロック学習より25%成績が上がったことが、2013年の南フロリダ大学の研究で分かってます。

慣れないうちは大変ですが、休日の自主学習に利用してみてください。

チャンク引き出し・紐づけ術

チャンクっていうのは、ずばり「意味のあるまとまり」のことです。

日本の電話番号は、11桁ですが”28947638275”と言われても覚えにくいですよね。

ですが、ここで「チャンク化」すると”289-4763-8275”一気に覚えやすくなりますよね。

これがチャンク化の力です。

チャンク紐づけ術

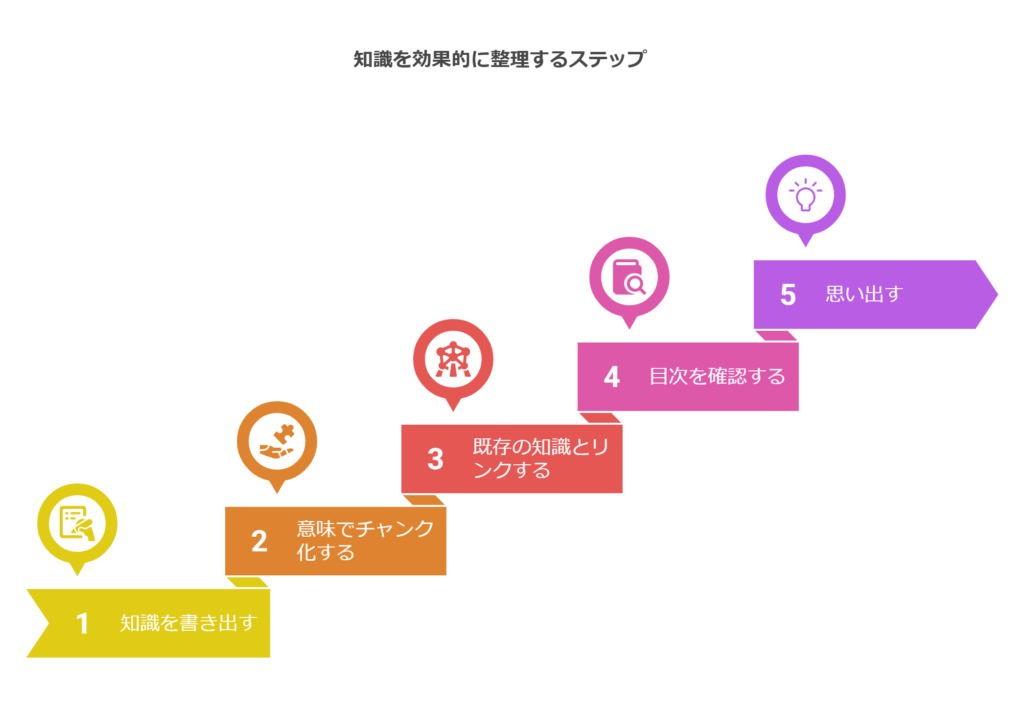

チャンク化の方法

- 重要度を付けて分ける

- セットにまとめる

- マインドマップにする

これらの方法を使ってチャンク化していきます。

そしたら、チャンク化したものに新しいチャンクを付け加えます。

例えば、心理術というセットの中に「人を操る」「心を読む」とかがあれば、他に何があるか・深堀できないかを考えます。

つまり、今まで持ってた知識と新しい知識が紐づけられることになります。

僕らは新しいことを取り入れるのに抵抗感があります。

だから、少しずつ既存の知識と紐づけることで違和感なく習得できます。

これは覚えるためのチャンク化ですが、応用すると使うためのチャンク化にもなります。

チャンク引き出し術

僕らが作ったチャンクを芋づる式に引き出していく方法です。

例えば、「人を動かす心理術」を聞かれたらチャンク化した内容が鎖のようにつながって「コミュニケーション術」→「話す力」「聞く力」→「質問術」→「レトリカルクエスチョン」→「具体例…」って具合に紐づけられた知識がどんどん出てきます。

こうすることで、相談されたときにすぐに答えることができるようになります。

あらかじめ紐づけておけば、思い出しやすく、使える知識に早変わりします!

まとめ

今回は知識を使えるようにするための勉強法を紹介しました!

- 人は、情報でパンクしないために記憶を劣化させる

- 人は、生き残るために恐怖体験もトラウマとして覚える

- 最強の勉強に共通しているのは「アクティブラーニング」

- 最強の勉強法5選!

知識は学ぶものではなく、使うものです。

いくら覚えても寝たら忘れてしまいますが、使えば使うほど練度が増して身に着きます。

たとえ僕らが最高のキッチンをもらっても、コンビニ弁当を買っていてはレンジしか使いません。

洗い物や道具の手入れを怠れば、汚れて錆びていくだけの、まさに宝の持ち腐れ状態です。

皆さんは、最高の道具をどぶに落とし、そのことさえ忘れて生きていきたいですか?

それとも、自分の人生に生かして何倍もの成果を手に入れたいですか?

答えは、あなたの人生観に問うとしましょう。

それではまた、さらなるyou more lifeでお会いしましょう。