こんにちは キセキです!

皆さんは雑談得意ですか?会話が続かなくて困ってないですか?

今回は、雑談や会話を得意にするテクニックを解説します!

本論に入る前に雑談について

そもそも雑談とは

結論:タスク性がない、友好関係を高めるための会話

雑談(small talk)は、Malinowski(マリノフスキー)の「phatic communion(ファティック・コミュニオン)」概念に基づき、表面的で非タスク中心の短い会話と定義され、主に社会的絆の構築や関係維持を目的とします。

(タップで詳細)phatic communionについて

ファティック・コミュニオン(phatic communion)は、イギリスの人類学者ブロニスワフ・マリノフスキー(Bronisław Malinowski)が1923年に提唱した概念です。

この用語は、言語が情報伝達や具体的な内容の交換ではなく、社会的なつながりの維持や関係構築を目的として使われる現象を指します。

主な特徴

- 情報伝達が目的ではない

- ファティック・コミュニオンは、相手に新しい情報を伝えることや、実用的な目的を持つ会話とは異なります。

- 例:「こんにちは」「お元気ですか?」「いい天気ですね」など。

- 社会的な絆の形成・維持

- 挨拶や雑談、小さな冗談や相槌など、会話の内容自体よりも、会話を交わす行為そのものが重要です。

- これにより、互いの存在を確認し、安心感や連帯感を生み出します。

- 文化や状況によるバリエーション

マリノフスキーは、オセアニアの部族社会を研究する中で、村人同士の挨拶や雑談が、情報交換よりも社会的な連帯感や調和を保つ役割を果たしていることに注目しました。

彼はこれを「phatic communion」と名付け、言語の社会的機能を強調しました。

雑談が社会的な連帯感を作ることをマリフスキーさんは発見したんですね。

職場や日常では、天気や近況など無難な話題を扱い、情報交換よりも「同僚性(collegiality)の構築」に焦点を当てる。

雑談には実用的な会話ではなく、情報量も少ないかもですが、目的はそこにはないのですね。

目的はお互いの友好的な関係や連帯感を高めるためなんですね。

だからこそ、雑談が続かないとお互いの連帯感が感じられず、気まずいと感じるのかもしれないですね。

僕が思う雑談(何なら本論)

結論:雑談は仲がいいことの証明

皆さんも思い出してみてください、そんなに仲よくな人とは仕事の会話だけで、仲がいい人とは雑談することが多くないですか?

そりゃ仲いいんだからそうだろって思うかもですが、これこそ雑談が仲がいいことの証明になるんじゃないでしょうか。

余計な会話かもですが、それができることが仲良しの証明になるならしたほうがいいと思うんです。

人間には「認知的不協和」という心理があります。

簡単に言うと、そうしたくないのにやってしまった時に自分の行動を正当化したくなる心理です。

(タップで詳細)認知的不協和を簡単に

認知的不協和(Cognitive Dissonance)とは、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された心理学の概念です。

これは、人が自分の中で矛盾する認知(考え・信念・態度・行動など)を同時に持ったときに、不快な緊張状態(不協和)が生じるという現象を指します。

この不快感を解消するために、人は認知のどちらかを変えたり、矛盾を正当化したりします。

具体例

- 喫煙者の例

- 「タバコは健康に悪い」と知っていながら、「自分はタバコを吸っている」という行動をしている場合、認知的不協和が生じます。

- この不協和を解消するために、「ストレス解消になるから仕方ない」「自分はまだ若いから大丈夫」などと正当化することがあります。

- 買い物の例

- 高価な商品を買った後に「本当に必要だったのか?」と疑問に思うと、不協和が生じます。

- その不協和を減らすために、「これは長持ちするからお得だ」「他の人も買っているから間違いない」などと自分を納得させます。

- 職場での例

- 「自分は公正な人間だ」と思っているのに、職場で不公平な扱いをしてしまった場合、不協和が生じます。

- これを解消するために、「あの人は特別な事情があったから仕方ない」と理由をつけて納得しようとします。

まあ俗にいう正当化・言い訳って感じですね。

そんな仲良くない人と雑談することは、めったにないですよね。

だからこそ雑談することで「(私はこの人と仲がいいのかもしれない!)」ってなるんですね。

この都合のいい勘違いを利用することで、雑談が友好関係を促進してくれるわけですね。

逆に、雑談が続かないとなると「(この人は私のことが嫌いなんじゃ…?)」なんて考えになってしまうわけですね。

そんなの嫌ですよね。

だからこそここで、雑談のテクニックを紹介していきます!

雑談が上手になることの利益・効果

職場でのポジティブ感情と生産性向上:

Methotら(2020)の研究(米国北東部大学の卒業生とLinkedInユーザー151人を対象とした経験サンプリング法)を紹介します。

雑談が従業員の1日のポジティブ感情を高め、これがOCB:自発的な協力行動を約20-30%増加させ、幸福感を向上させることを実証しました。

例えば、短い雑談が職場の雰囲気を改善し、チームワークを促進するのです。

信頼構築と国際コミュニケーションの円滑化:

Pullin(2010)の国際ビジネス環境での分析では、雑談が異文化間の「ラポール(信頼関係)」形成に不可欠であり、コミュニケーション問題の回避率を高めることがわかります。

具体的には、言語的・文化的差異があっても、雑談によるソリダリティ構築が業務効率を15-25%向上させる可能性を示唆しました。

社会的統合とキャリア支援:

Holmes(2005)の職場調査(ニュージーランドを中心)では、雑談が新入社員の職場適応を助け、メンターや同僚との関係構築を通じて、キャリア支援機会を30%以上増加させる効果を指摘しました。

このように人とのつながりを感じられる雑談は、僕らのメンタルにもいい影響を与えてくれることがわかります。

雑談が下手な場合の影響

認知的障害と生産性低下:

Methotら(2020)の研究では、雑談が過剰になると従業員の仕事への認知的関与(集中力)を阻害し、OCB(組織市民行動)を最大15%低下させるのです。

特に、自己モニタリング能力が低い個人では、雑談による注意力散漫が業務効率を損なってしまいます。

ちな、組織市民行動とは、従業員が自分の正式な職務や義務を超えて、自発的に組織や同僚のために行う協力的・建設的な行動のことです。

たとえば、同僚を助ける、職場の雰囲気を良くする、進んで新しい仕事を引き受ける、職場のルールや規範を守るなどが含まれます。

たしかに、雑談に夢中になると相手を気遣うどころか、自分の仕事を終えるのにも時間がかかりそうですね。

社会的排除と職場適応の困難:

Holmes(2003)が知的障害を持つ労働者を対象に実施した調査(ニュージーランド)では、雑談スキルの不足が職場での「受容」を阻害し、孤立リスクを40-50%高めるのです。

例えば、雑談を避けることで同僚からのサポート機会を逸し、昇進やプロジェクト参加の機会減少につながってしまいます。

皆さん周りにもあまり話しているところを見たことがない人っていませんか?

なかなかこちらからも話しかけにくいですよね。

そうなると、周りからのサポートもうけにくくなり、強い孤独感を感じてしまいます。

国際ビジネスでの信頼喪失:

Pullin(2010)は、雑談が下手な場合、多国籍チームで誤解や不信感を生み、取引失敗リスクを高めると指摘しています。

具体的には、ラポール不足が交渉の成功率を10-20%低下させる可能性がある。

信頼感を高めるためには、やはり雑談を含めた会話が大切なんだと思います。

これらの研究を見てみてわかるように、雑談は互いのため、そして自分のためにもなるのです。

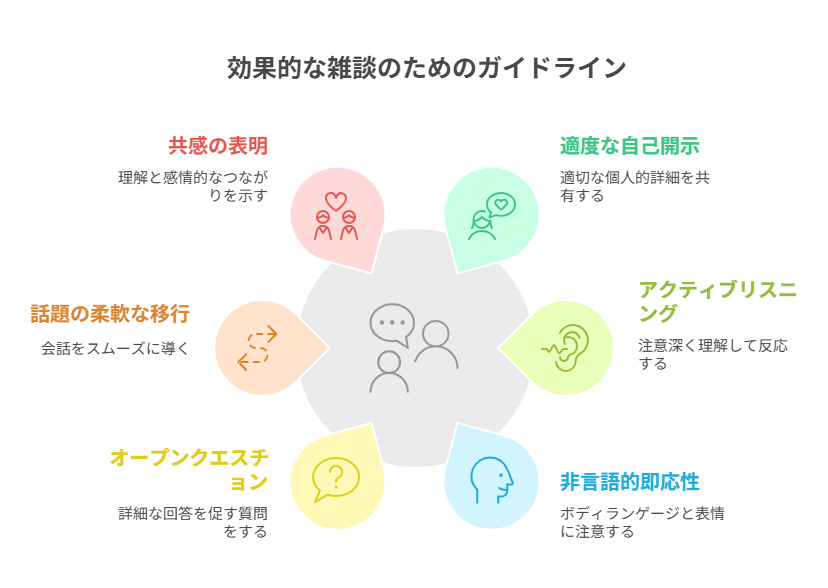

6つの雑談ガイドライン

結論:フレームワークを使うことで雑談のスキルを得られる!

雑談のガイドライン?!って思いますよね。

実は雑談で効果的なガイドラインが研究で証明されているんです!

McKay-Semmler(マッケイ=セムラー)ら(2015年、米国)の教育実験では、自己開示を含む6つのガイドラインを適用した学生の80%が「対人関係の緊張軽減」を報告したんです。

つまり、このガイドラインを実施することで、僕らは緊張せずに雑談できるわけです!

ガイドライン

- 適度な自己開示:自身の経験や意見を簡潔に共有(例:「最近〇〇を体験しました」)。

- アクティブリスニング:相槌・要約で理解を示す(例:「つまり~ですね」)。

- 非言語的即応性:笑顔やうなずきで反応。

- オープンクエスチョン:相手が詳細に答えやすい質問(例:「どう思いますか?」)。

- 話題の柔軟な移行:自然な流れで会話を発展させる。

- 共感の表明:相手の感情に寄り添う(例:「それは大変でしたね」)。

一つ一つ簡単に説明しましょう。

1.適度な自己開示

結論:自分から自己開示して相手の自己開示を促す

雑談における自己開示は、僕が一番大事にしている部分です。

何ならここだけ読んでくれれば、僕としては大満足です。

仲良しとは雑談するという話をしましたが、仲がいい人ほどプライベートな内容が多いと思いませんか?

雑談として相手のことをよく知ることができたら、何倍も仲良くなれると思います。

そうです、僕が雑談に求めるのは「相手の情報」なわけです。

言い方が怖いですがw それで弱みを握ろうという話ではありません。

相手の価値観を知ることで、その後の関係性をよりよくすることができるのです。

自分の話をしまくる人、自分語りが始まる人と話してても面白くないですよね。

だからこそ、自分の話は相手に話させるための前座として少し入れる程度でいいんです。

比率としては8:2くらいがいいとされてますね。

プライベートな話をすることにより「(この人と仲がいいんだ)」と思わせることができるわけです。

人には「返報性の原理」という心理が存在します。

簡単に言うとお返ししたいと思う心理のことです。

こちらから自己開示した後は、相手も「(自己開示しなくちゃ)」って思うわけですね。

ですので、まずは自分から話すことで警戒心を解くのがお勧めですね。

2.アクティブリスニング

結論:相手の話をただ聞くだけでなく、積極的に注意を向けて理解しようとする技法

要するに相槌を打つということですね。

無言でスマホ見ながら聞いているなんて、聞いているとは言えないわけです。

「うん」「なるほど」みたいに、邪魔にならない程度に相槌を打ちましょう。

相手に聞いていることをわかるようにすることで、話しやすくすることができます。

そのため、相槌は最初から最後まで打つようにしましょう。

また、相手の発言をまとめるようなことを言うと、聞いている感が出ます。

「こういうこと?」「てことは…」みたいにするといいですね。

具体的な研究を紹介しますね。

Holmes(ホームズ)の職場調査(2003年、ニュージーランド)では、リスニングスキルが高い従業員は雑談中の誤解が50%少なく、チーム評価も高かったことがわかっています。

話す力も必要ですが、会話や雑談においては聞く力も重要ということですね。

それに、自分で聞いたことをもう一度まとめてから確認するので、誤解も少ないのです。

人間関係のいざこざも少なくなると言えるでしょう。

3.非言語的即応性

結論:言語だけでなく、非言語面でもリアクションをしよう

うなずく回数が多くなるほど人は話しやすくなるということがわかっています。

逆に、うなずく回数が少なくなっていくと徐々に話しにくくなっていきます。

また、シンプルですが、顔をあげて相手を見ながら話を聞くだけでも聞いている感を演出できます。

少し大げさでも、邪魔にならない程度に体を使ってリアクションできるといいですね。

やはり大切なのは「即応性」のところです。

食い気味で話し始めるのはよくないですが、うなずきや体の動きは話をさえぎらないので、ぜひ使ってみてください。

ここでも実際の研究を見てみましょう。

Ramnauth(ラムナウス)ら(2025年、ロボット支援トレーニング)では、自閉症スペクトラムの成人がアイコンタクトを練習後、会話開始成功率が60%向上したことがわかってます。

(タップで詳細)自閉症スペクトラムとは?

神経発達障害の一種で、以下の特徴を持ちます(Lord et al., 2018; Faras et al., 2010):

- 社会的コミュニケーションの困難:対人距離や表情理解の課題。

- 限定された行動・興味:特定のルールへの固執。

- 感覚過敏/鈍麻:光や音への過剰反応。

有病率は米国で1.85%(54人に1人、Maenner et al., 2020)、性差は男性が女性の4.3倍です。

根本的な「治療」は存在しませんが、研究に基づく日常的な介入で社会的スキル、コミュニケーション能力、行動調整の向上が可能です。

運動療法:バランスと運動スキルの向上

- 方法:スマートボード(インタラクティブスクリーン)を使ったゲーム形式の運動を毎日10~15分行う。家庭でタブレットやゲーム機を活用し、バランスプレート上で体を動かす。

- 効果:

- 4~6歳のASD児30名を対象とした介入(5週間)で、バランステスト(Berg Balance Scale)のスコアが平均1.58ポイント向上(対照群比で最大効果)。

- 運動意欲が増し、心理的負担が軽減。

- 研究詳細:Draudvilienėら(2024年、リトアニア)が幼稚園環境で実施。

栄養管理:食事調整とサプリメント

- 方法:

- オメガ3脂肪酸(魚油)やプロバイオティクスを毎日摂取。

- 感覚過敏に対応した食事(例:食感や温度を調整)で偏食を緩和。

- 効果:

- 316件の研究を統合したシステマティックレビュー(Al-Beltagi, 2024年)で、栄養介入により消化器症状の改善と行動安定化を確認。ただし効果は個人差が大きい。

- 研究詳細:Al-Beltagi(2024年)がPubMedやScopusのデータを分析。

マインドフルネス:ストレス軽減と自己調整

- 方法:毎朝10分の瞑想(呼吸に集中)やボディスキャン(体の感覚に注意を向ける)を習慣化。

- 効果:

- 専門介護者216名を対象としたRCT(Singhら, 2020年)で、32週間の実践後、ストレスが有意に減少(p<0.05)、共感満足度が向上。

- 研究詳細:Singhら(2020年)がマインドフルネス群、心理教育群、対照群を比較。

個人差が大きいため、専門家(医師・セラピスト)との連携が推奨されます。

スムーズに会話を開始したいときにもアイコンタクトや手を使う動作は有効かもしれないですね。

緊張するのもわかりますが、目を見て会話することでこちらの不安感も解消します。

4.オープンクエスチョン

結論:答えの選択肢を出すのではなく、相手の言葉で答えさせる

オープンクエスチョンとは、相手に考えさせる問いのことです。

答えが開いていて、何を答えてもいいって感じの聞き方ですね。

「好きな食べ物は?」「趣味は?」とかですね。

逆に「肉と魚どっちが好き?」と、選択肢を与える質問をクローズクエスチョンといいます。

雑談は、相手に話させることが大事です。

答えやすいのは、答えが決まっているクローズクエスチョンです。

まずはクローズクエスチョンで聞き、一度答えさせてからオープンクエスチョンをするのがいいでしょう。

人間には一貫性の法則という心理があり、一度始めた行動と一貫した行動をしたいのです。

だからこそ「答えた」という状況を作ることが大切なので、まずは答えやすい質問がいいでしょう。

オープンクエスチョンは、自分から自己開示することになるので、仲良くなるにはうってつけです。

自分のことを開示し合うことで、お互いに仲いいことを演出できるのです。

5.話題の柔軟な移行

結論:自然な質問により会話を広げていき、相手のことを知る

質問は5W1Hを意識するといいでしょうね。

そうすれば質問に困ることはありません。

しかし、「いつ?どこで?だれと?」なんていう適当で端的な質問をしてはよくないです。

質問したら、先ほどの話題に立ち返らずに、続きの質問の答えで気になったことに繋げても大丈夫です。

無理して同じ話題じゃなくてもいいですし、質問攻めにしなくてもいいんです。

大切なのは、相手に気持ちよく自己開示をしてもらうことですから。

僕はよく「きっかけは何だったんですか?」と聞きます。

そうすることで、自然と別の話題がつながっていきますし、専門的な話になりすぎないのでお勧めです。

6.共感の表明

結論:解決だけでなく共感して、相手に親近感を与える

特に男性の場合、相談に対して解決に向かおうとしてしまいがちです。

それでは、自分の意見の押し付けのように感じられてしまいます。

そうではなく、ちゃんと共感していることを伝える必要があります。

共感していても声に出さないと伝わらないので、「それな」「わかる!」くらいの返しは意識しましょう。

共感を示すことで、ラポールを形成することができます。

ラポールとは、相手と信頼関係や親密な心のつながりが築かれている状態のことをいいます。

共感や傾聴によって形成されていく、安心して話せる関係のことを言います。

共感しながら聞くことで、相手にとっても自分にとっても話しやすい関係になることができるのです。

さいごに

今回は雑談の6つのガイドラインについて解説しました!

- 雑談とはタスク性がない、友好関係を高めるための会話

- 自分から自己開示して相手の自己開示を促そう

- 相手の話をただ聞くだけでなく、積極的に注意を向けて理解しよう

- 言語だけでなく、非言語面でもリアクションをしよう

- 答えの選択肢を出すのではなく、相手の言葉で答えさせよう

- 自然な質問により会話を広げていき、相手のことを知ろう

- 解決だけでなく共感して、相手に親近感を与えよう

この6つのガイドラインに沿って雑談すれば、あなたも今日から雑談マスターです!

しかし、「どんな話題がいいの?」「どうトレーニングすればいいの?」という声が聞こえてきそうですね。

次回は、会話を始める「会話スターター」についてお話していきたいと思います!

雑談は仲良しの証拠。

ぜひいつでもだれとでも雑談できる環境を作ってみてください。

相手にとっても自分にとっても心地いい空間になると思いますから。

それではまた、さらなるyou more lifeでお会いしましょう。